AI时代如何突围?制造业转型样本—深维探索(ExploreX)

(封面图)

作者|unik

头图|Pinterest

过去十年,中国制造业靠“规模与低价”打开了全球市场。但如今,曾经的优势正在快速失效。订单减少、利润被压榨、客户需求从“产品”转向“解决方案”——传统工厂迎来了前所未有的结构性挑战。

一个残酷的问题摆在制造业企业面前:如果不拥抱AI,未来还有没有出路?

三大困境:订单、利润与现金流

图源:路透社

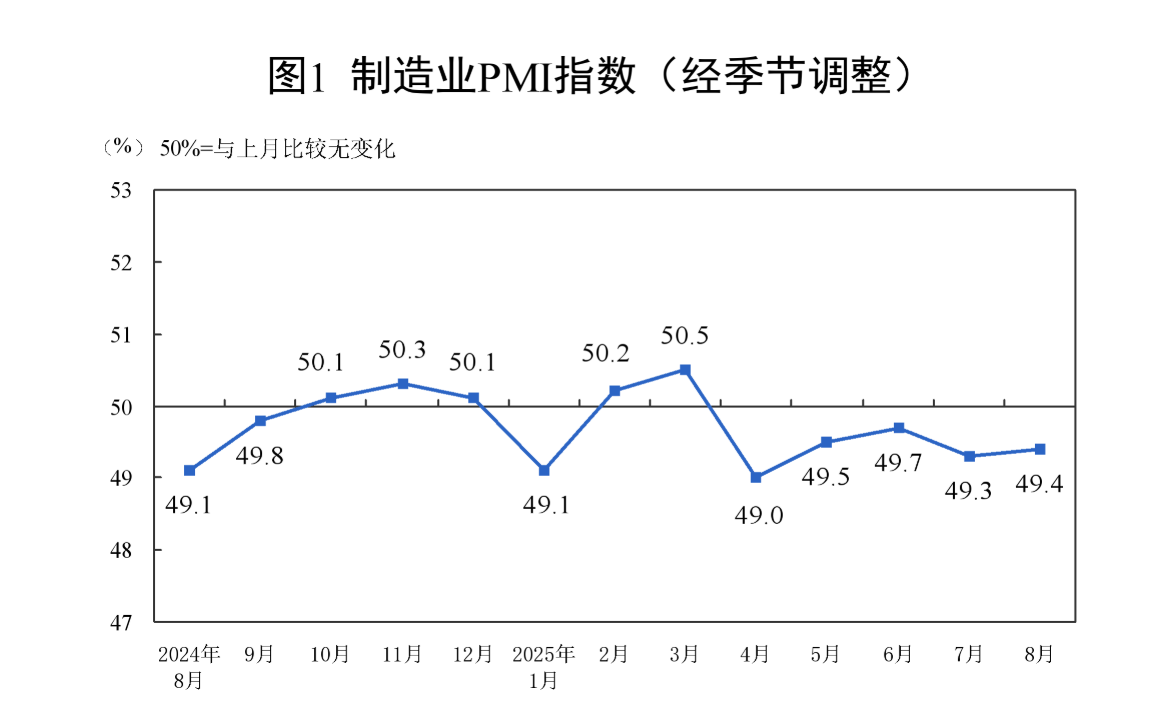

官方统计数据显示,中国制造业景气度持续承压,新业务增长放缓导致制造商缩减产量。

数据源:国家统计局

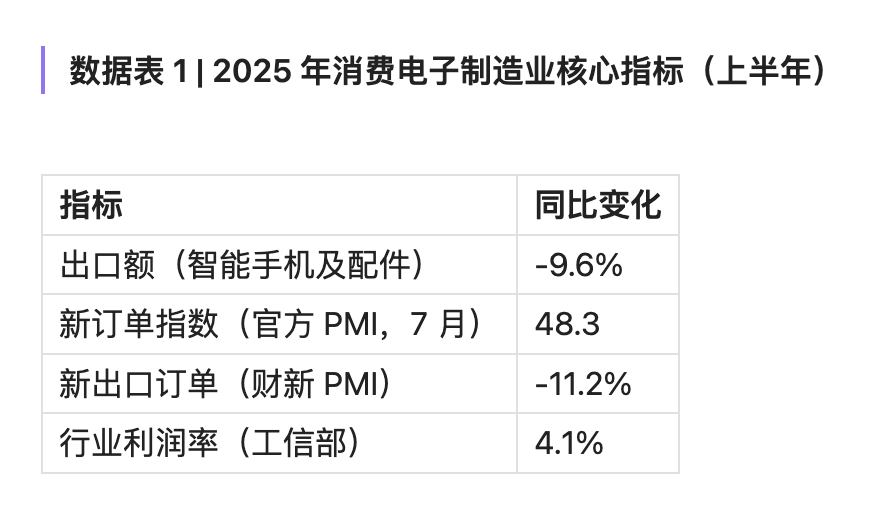

根据国家统计局与财新 PMI 数据,2025 年前 8 个月,中国制造业 PMI 新订单指数连续低于荣枯线。官方制造业 PMI 新订单指数在 7 月跌至 48.3,为 2020 年疫情以来最低水平;财新 PMI 报告显示,消费电子相关行业的新出口订单同比下滑 11.2%。与此同时,海关总署数据显示,2025 年上半年中国对欧美的智能手机及配件出口额同比下降 9.6%。

利润端同样承压。工信部统计的规模以上电子制造业利润率已降至 4.1%,创近五年新低。S&P Global 的研究报告指出,消费电子厂商在 2025 年面临“双重挤压”:一方面是需求侧走弱,另一方面是上游芯片与物流成本仍处高位。

根据深维探索(ExploreX)团队近期对多家代工及中小制造企业的深度调研,制造业企业普遍面临三大现实压力:

◎ 订单需求转型:客户从“买产品”转为“买解决方案”。官方PMI中,新订单指数8月仅49.5%,表明需求仍在萎缩。智能手机等消费电子市场销售放缓,反映出用户预算收紧。据跨境电商调研,相似产品中“场景适配”(37%)、“品牌价值”(28%)影响购买决策,而传统制造优势仅占比不到10%,侧面印证客户青睐场景化方案、增值服务。

◎ 利润空间被压榨:规模以上工业企业盈利状况下滑。1–7月工业利润同比下降1.7%;营业收入利润率仅5.15%,同比下降0.21个百分点。同质化产品竞争激烈、价格战常态化,利润率低到难以覆盖设备和人员成本,企业盈利正被不断挤压。

◎ 现金流压力增大:资金回笼放缓、成本上升风险加剧。统计数据显示,7月末规模以上企业应收账款同比增长6.8%,产成品库存同比增2.4%,拖长了账期周期。若应收账款回收滞后或原料涨价,极易对中小厂的生产经营造成重创。

供给侧的压力不仅来自于市场的周期性波动,需求侧的转变也在其中推波助澜。业内专家指出,消费电子的客户需求正在发生根本转变:海外市场用户不再只购买单一硬件,而是倾向于“硬件+应用+服务”的整体方案;企业客户(如分销商、渠道商)更关注产品能否带来持续订阅和数据价值,而不仅是一次性出货量;低价竞争已难以维系利润空间。

在这种背景下,政策层面的导向与支持,正成为行业寻找新增长点的重要参照。

信息源:中华人民共和国中央人民政府官网

工信部已将人工智能列为制造业核心生产力,提出要在设计、生产、服务、运营等环节推动AI应用,并强调模型调优、数据治理、安全保障等标准化建设,要推动“硬件智能化、服务化”,鼓励企业探索“产品即服务”的新商业模式。这意味着未来合规、安全、可治理的AI服务商将成为关键角色。

工信部提出,到 2027 年要形成一批“人工智能+制造”标杆企业,并建立跨行业的技术标准。这意味着,当前的探索不仅是企业自身的自救,也是政策所鼓励的方向。资本市场也在关注这一趋势——多份券商研报已将“AI 驱动的制造服务化”列为 2025-2030 年的核心投资逻辑之一。

政策与市场的合流带来的趋势,将裹挟着每一个企业砥砺前行,AI 不仅是技术趋势,更是未来制造业竞争的关键变量,拥抱AI不是锦上添花,而是跨越生死线。

是什么正在拖垮工厂?

图源:路透社

在转型话题上,不少企业仍抱有侥幸心理:

? “等市场好转再改造”,忽视了需求逻辑已长期变化,客户更看重方案和服务。

? “AI太难做,我们不是互联网公司”,其实同行已经和成熟的AI公司合作“零门槛”落地。

? “改造太贵,回本太慢”,更大的隐性成本是不改造带来的订单流失和慢性亏损。

然而,产业链的变化已经证明,这类心态往往意味着被市场淘汰。买家不再满足于低价产品,而是追求服务、长期价值与可持续合作。当产品只是“可被无数工厂复制的零件”,议价权和现金流都在快速流失。

深维探索(ExploreX)的路径样本

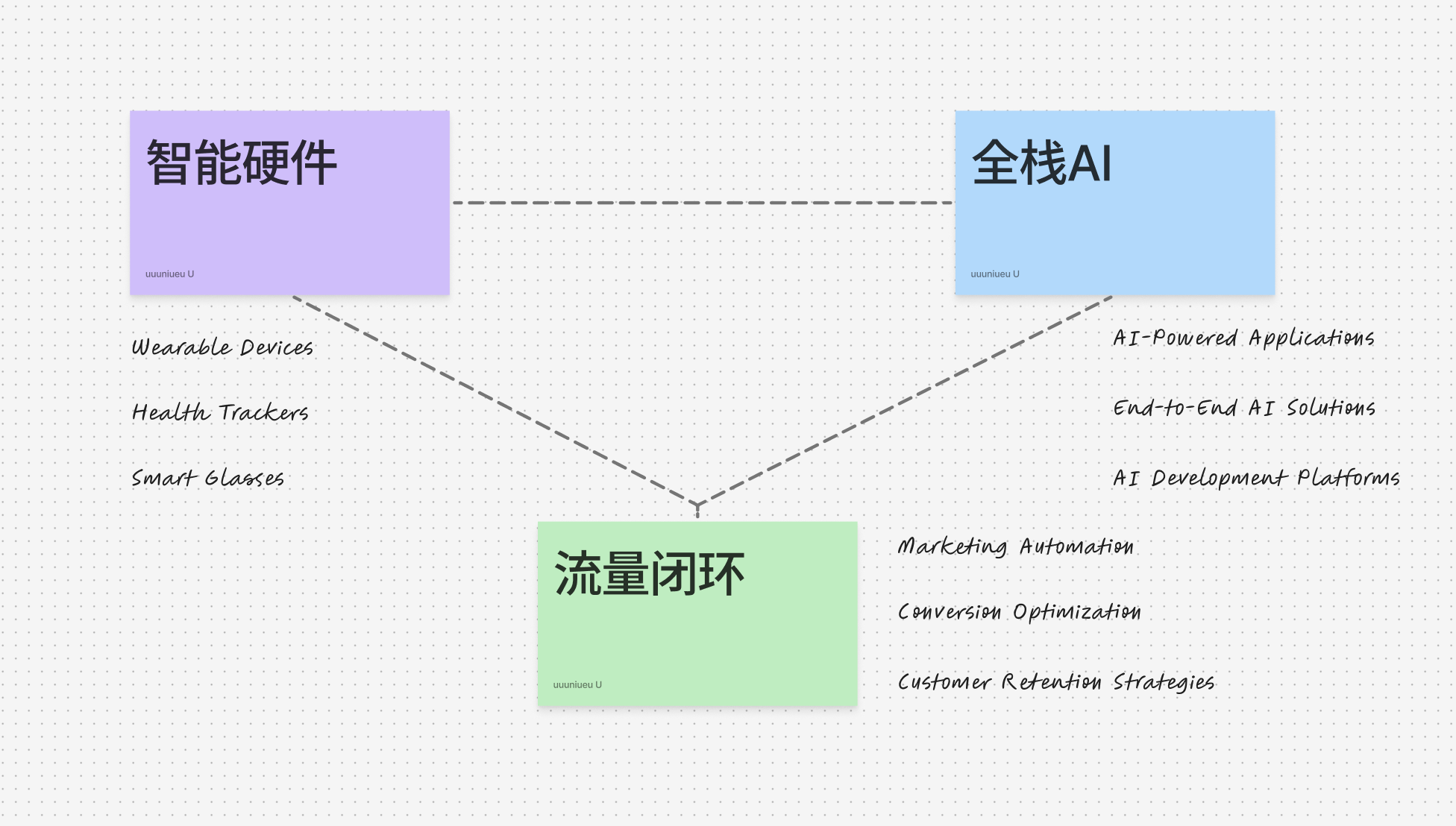

在行业整体承压的背景下,一些企业开始尝试用 AI 技术寻找突围路径。位于深圳的深维探索(ExploreX)是其中的代表样本。其提出的转型框架包括:具身智能的物理载体、全栈AI引擎、以及流量闭环

第一,把设备做成“有身体也有大脑”的智能体。深维探索(ExploreX)研发的多模态感知系统和自适应执行终端,能让设备从环境感知到动态决策再到精准操作形成闭环——会看、会听、会感知力控,也能执行复杂动作。不再是“傻瓜盒子”,而是能学习用户习惯、识别场景,从而形成差异化卖点。

第二,构建感知-决策-执行一体化的全栈AI。视觉不再只是识图,而是理解场景和动作;力控和语音等多维数据喂入决策网络,让设备在端侧实现实时响应、在云端不断策略迭代。这是让产品真正“聪明起来”的底层引擎。

第三,把产品接入流量生态,形成长期商业化模式。硬件入口沉淀用户数据,AI大模型提供差异化服务,从而把一次性卖货转变为订阅、耗材、增值服务等经常性收入。

在具体产品上,其宠物喂食器和宠物定位器案例为行业提供了对照。

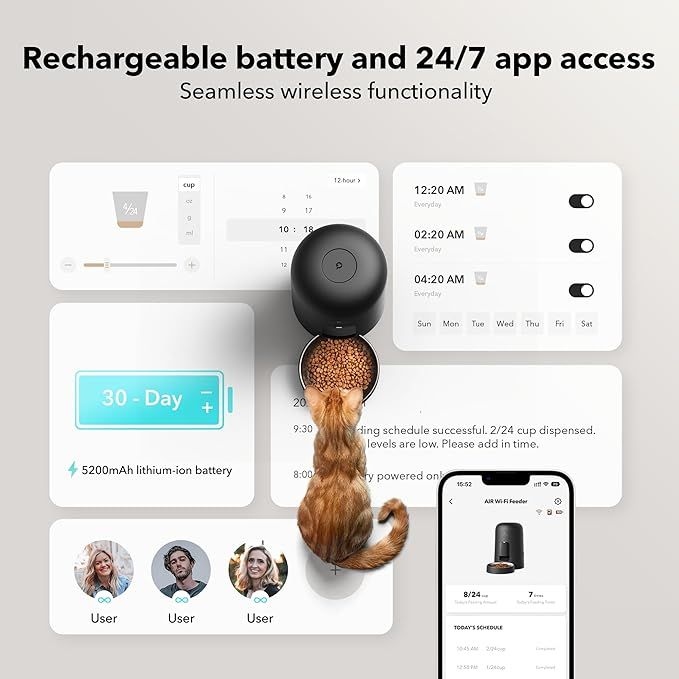

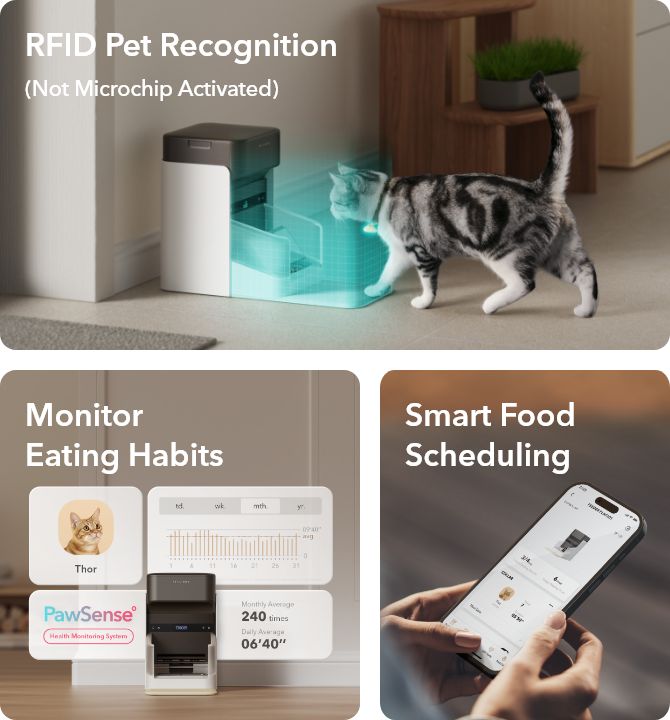

在宠物喂食器项目里,传统厂商陷入同质化竞争,毛利低、复购少。但他们在设备中植入具身智能感知、接入APP并上线增值服务后,单台溢价空间提升20–30%,首年付费订阅渗透率达到8–15%,用户复购率提升2–3倍,经常性收入逐步占到毛利结构的20–40%。通过 AI 算法学习宠物饮食习惯,支持远程订阅营养方案。数据显示,升级后产品的单台溢价提升 38%,订阅服务渗透率达 27%。关键并不是把功能堆满,而是先打磨用户首次体验、绑定应用,再撬动耗材与服务的长期变现。

图源:Pinterest

在宠物定位器项目里,原本靠模组赚辛苦钱的厂商,通过AI路径预测、行为识别和主动告警,构建了云端平台,把基础定位变成标配,把高级功能做成付费选项。结果整体毛利率提升2–3倍,经常性收入占比提高到30–50%,客户粘性和议价能力明显增强。结合 AI 路径预测与健康监测,用户粘性增强,月活跃率较传统版本提升 42%。低价硬件一夜之间变成了“数据+服务”的筹码。

图源:Pinterest

这些案例说明,即便在订单整体下滑的背景下,AI 升级仍可重构毛利结构,增加企业抗周期能力。

从宏观数据到企业案例,2025 年的消费电子制造业正处于深度调整期。订单缩减并非短期“淡季”,而是行业结构的重构信号。深维探索的实践说明:AI 不只是提升效率的工具,更可能成为改变商业模式的关键杠杆。

接下来,行业能否在政策支持与市场需求的双重推动下,形成可复制的转型路径,将决定中国消费电子制造能否走出低价竞争的困境,迎来新的增长周期。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

热门推荐

最新动态

文章排行